儒家思想作为中华文明的核心脉络,其真正生命力不是源于对权力秩序的迎合,而是植根于“仁”的精神内核与对法家“霸道”逻辑的持续批判。从先秦孔孟对乡愿与法家强权的双重驳斥,到王阳明对自我乡愿倾向的反省性警醒,从秦汉至明清真儒对“儒表法里”之秦魂汉魄体制的抗争,从清末徐继畲、郭嵩焘、谭嗣同对秦制的终极清算与仁学现代转型,再到当代新儒学的创造性诠释,“反法崇仁”始终是真儒家的鲜明标识与旗帜。

真儒之道,以“仁者爱人”为根本,以民本为立场,以教化为本位,坚决反对法家“以力服人”“以权为尊”的强权逻辑,而儒家的精神土壤天生召唤宪法治理——唯有以制度约束权力、保障人权,才能让“仁”从道德理想落地为社会现实。这种坚守跨越两千余年,成为中国文化中反对专制、追求正义的精神旗帜。

在人类治理文明的坐标系中,儒家与法家的分歧本质是“王道”与“霸道”的对立:儒家信奉“以德服人者,中心悦而诚服也”,法家主张“以力服人者,非心服也,力不赡也”;儒家追求“天下为公”的大同理想,法家维护“君主独断”的集权秩序;儒家强调“导之以德,齐之以礼”,法家推行“导之以政,齐之以刑”。真儒家之所以可贵,在于无论时代如何变迁,始终以“仁”的标尺审视权力与制度对仁之压缩,对法家的强权逻辑与乡愿的虚伪人格保持双重批判——法家是“制度性的乡愿”,乡愿是“人格化的法家”,二者共同构成专制体制的两大支柱,而真儒的使命,正是要打破法家这个“乡愿缔造机器”,最终在华夏神州大地,让仁学精神与宪法治理相得益彰。

一、先秦真儒,对乡愿批判、仁学奠基与反法源头

先秦时期,法家思想尚处于萌芽与发展阶段,以管仲、子产的“法治”实践为开端,到商鞅、韩非的“严刑峻法”理论成型,法家逐渐形成“重权轻民”“重刑轻德”的核心主张。而孔子、孟子不仅奠定了儒家“仁”的精神根基,划清了“中庸君子”与“乡愿之徒”、“王道”与“霸道”的双重界限。这样的基石性认知,夯实了后儒对乡愿与法家的内在关联的洞察与反省。

(一)孔孟对乡愿与法家的双重批判

孔子最早揭露乡愿的虚伪本质,将其斥为“德之贼也”。他在《论语·阳货》中明确区分“中庸”与“乡愿”:中庸是正道,是君子坚守原则又兼顾变通的智慧;而乡愿则是“同乎流俗,合乎污世(大多数顺势而为者如此)”的伪善,看似圆滑无害,实则放弃道德底线,为强权逻辑张目。孔子强调“君子和而不同,小人同而不和”,真正的中庸绝非与世俗强权同流合污,而是在坚守“仁”的原则基础上寻求创新之可能的和谐,这与法家“君要臣死,臣不得不死”的绝对服从逻辑形成根本对立。

孟子进一步深化了对乡愿的批判,在《孟子·尽心下》中痛斥乡愿“非之无举也,刺之无刺也,同乎流俗,合乎污世,居之似忠信,行之似廉洁,众皆悦之,自以为是,而不可与入尧舜之道”(苏联建立的公有制如此也!平庸之恶!)。他深刻指出,乡愿的危害在于其“伪善性”——以“忠信廉洁”的外衣掩盖对强权的顺从,以“众皆悦之”的民意假象维护专制秩序,而法家恰恰是乡愿的“制度性放大器”,法家通过“严刑峻法”压制不同声音,通过“弱民术”消解民众的道德自觉,最终将整个社会塑造成“人人自危、个个乡愿”的顺从机器,这正是“法家乃乡愿之缔造机器”的核心运作逻辑。

孟子将对乡愿的批判与对法家的驳斥相结合,明确主张“尊王贱霸”。他继承孔子“仁者爱人”的核心思想,提出“仁政”学说,核心是“民为贵,社稷次之,君为轻”(非常清晰严谨的逻辑!),将民众的利益置于君主与国家之上。商鞅变法“废井田,开阡陌”导致贫富分化,法家“重农抑商”“严刑峻法”对民众的压迫,孟子主张“制民之产”,让百姓“仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡”。孟子甚至赋予民众反抗暴政的权利,认为君主若行法家“霸道”,残害百姓,便失去了统治的合法性,民众可以“诛独夫民贼”,这一主张直指法家“君权至上”与乡愿“顺从至上”的双重谬误(顺从的本质是真不顺从不尊重!不顺从才是真平等尊重!)。

(二)荀子的底线坚守与礼法之辨

荀子作为先秦儒家的集大成者,虽吸收了法家的部分治理元素,却始终坚守儒家“仁”的底线,对法家的本质缺陷展开深刻批判。荀子提出“性恶论”,主张通过“化性起伪”实现道德完善,他强调“礼”的教化作用,同时承认“法”的辅助功能,但坚决反对法家将“法”等同于“刑罚”的极端做法。商鞅“不教而诛,则刑繁而邪不胜”,法家只重刑罚而轻视教化,会导致社会矛盾激化。韩非“严而少恩”,“尊君卑臣”会破坏君臣共治的良性关系。

荀子明确提出“礼法并用”,但此处的“法”是以“礼”为核心的制度规范,是“仁政”的制度化体现,与法家“以权为核心”的法治有着根本区别——儒家之“法”是约束权力、保障民生的工具,而法家之“法”是维护集权、压制民众的利器。儒家的仁学精神若要避免被法家扭曲,必须依托制度化的约束。这样的思考逻辑是“儒家之土壤天生召唤宪法治理”的思想源头——唯有将“仁”的原则转化为刚性的制度规范,才能防止权力异化与乡愿泛滥。

拆穿中庸的温和假象:中庸的里子是狂狷两股力量相互成全之共生|一山容二虎的科学企业家

二、秦汉至明清,真儒的抗争、王阳明的自我警醒与“儒表法里”的困境

秦汉以后,中国历代王朝多奉行“外儒内法”的治理策略——表面以儒家“仁政”装点门面,实则以法家“集权专制”维系秦制统治,挂儒头卖法家之皮肉。在这种政治生态下,真儒并未放弃抗争,而王阳明对自我乡愿倾向的警醒,更成为真儒坚守本心、反抗异化的精神典范。

(一)真儒反法

汉代是“外儒内法”体制的奠基时期。董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,虽使儒家成为官方意识形态(独尊任何思想都是法家之精神!儒家被独尊之时,依然异化为法家之载体!),却以法家“君权至上”为本体,构建了“天人感应”的神学体系,为专制皇权提供了理论支撑。即便如此,仍有真儒坚守原典精神,批判法家化的政治实践。西汉的贾谊在《治安策》中痛斥汉初的严刑峻法,“赭衣塞路,囹圄成市,天下愁怨,溃而叛之。”他主张恢复儒家的德礼教化,反对“以刑去刑”的法家主张。东汉的王符在《潜夫论》中批判君主“好利而恶义”,揭露法家“重赋敛,繁徭役”对民众的剥削,强调“治国之本,在于安民”,重申儒家“民为邦本”的仁学思想。

唐宋时期,儒家思想迎来复兴,韩愈、柳宗元、欧阳修等真儒一方面重构儒家道统,另一方面持续批判法家化的政治实践。韩愈在《原道》中明确区分“儒道”与“佛老之道”,更暗中批判法家“不务德而务法”的治理方式,主张“博爱之谓仁,行而宜之之谓义”,重申儒家“仁政”的根本。柳宗元在《封建论》中批判法家“废封建,行郡县”的集权制度导致君主独断专行,主张“使贤者居上,不肖者居下”,反对法家“以吏为师”的秦制强权统治。

到明清时期,秦制继续恶性发展,君主专制达到顶峰,法家的“集权逻辑”被推向极致,文字狱盛行,思想受到严酷压制。明末清初的顾炎武、黄宗羲、王夫之被誉为“三大儒”,他们亲身经历了明朝灭亡的惨痛教训,对“外儒内法”的专制体制展开了最深刻的批判。黄宗羲在《明夷待访录》中痛斥君主专制是“天下之大害”,批判法家“君为臣纲”的等级制度,主张“天下为主,君为客”,提出建立“学校议政”的民主雏形,其思想已然蕴含宪法治理的萌芽——以公共舆论约束权力。

(二)王阳明:对自我乡愿的警醒与“致良知”的反法内核

王阳明作为明代心学的集大成者,不仅继承了真儒“反法崇仁”的传统,更以惊人的自我批判精神,警惕自身出现的乡愿倾向。他在《传习录》中坦言,自己早年也曾有“乡愿之念”——担心坚守原则会招致非议,试图以圆滑态度迎合世俗与权力,但良知的觉醒让他明白:“乡愿者,德之贼也,盖恐是非之心不明,而以苟且为中庸也。”乡愿与法家是专制体制的一体两面,法家以强权逼迫民众顺从,乡愿以伪善迎合强权,二者共同扼杀良知与正义。

王阳明将“仁”的核心提炼为“致良知”,主张“知行合一”——真正的“仁”不仅是内心的道德自觉,更要落实为反抗强权、坚守正义的行动。他批判法家“以刑治国”的逻辑违背良知:“夫刑者,非所以劝善,乃所以止恶也;然止恶之术,莫若致良知。”在他看来,法家的刑罚只能让人“免而无耻”,而“致良知”的教化才能让人“有耻且格”,从根本上实现社会和谐。王阳明的军事与政治实践也践行了这一理念:他平定叛乱时,既严明军纪,又注重安抚百姓,反对滥杀无辜,以“仁心”化解矛盾,与法家“宁可错杀一千,不可放过一个”的强权逻辑形成鲜明对比。

儒家的“仁”若缺乏自我批判与行动勇气,便容易沦为乡愿的伪装和八股之仁,假仁。彻底摆脱“儒表法里”的困境,须将“致良知”的道德自觉与制度约束相结合——这正是儒家召唤宪法治理的深层逻辑:唯有通过制度保障言论自由、监督权力,才能让良知不被强权压制,让众多有真儒理想者最后不得不沦为乡愿之可悲的下场(邓先生先生说坏制度里好人做坏事是也!)。

三、清末民初,仁学的现代转型、徐继畲的制度洞见

清末民初,中国面临“数千年未有之大变局”,秦之帝制摇摇欲坠,西方列强环伺,国家民族危在旦夕。此时的“外儒内法”体制已彻底腐朽,以徐继畲、郭嵩焘、谭嗣同为代表的真儒,不仅展开了对法家思想的终极批判,更将西方制度与儒家仁学、大同理想、三代之治进行对话,推动仁学的现代转型,全球转型,为宪法治理寻找文化根基,二战后张彭春先生作为联合国人权委员会副主席作为联合国人权宣言重要起草成员参与《联合国人权宣言》起草,是清末儒家仁学现代化成果在世界进程中的确认。

张彭春(右一)与泰戈尔等合影

(一)徐继畲:美国制度与仁学、大同、三代之治的契合性思考

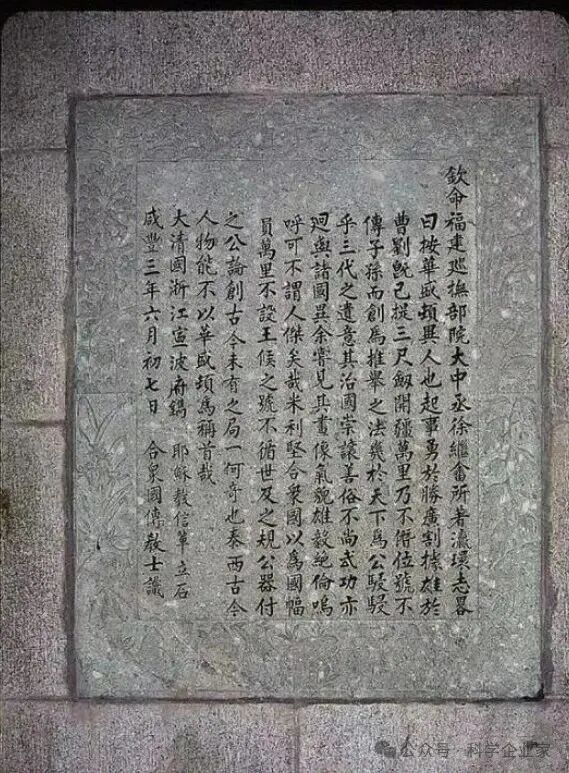

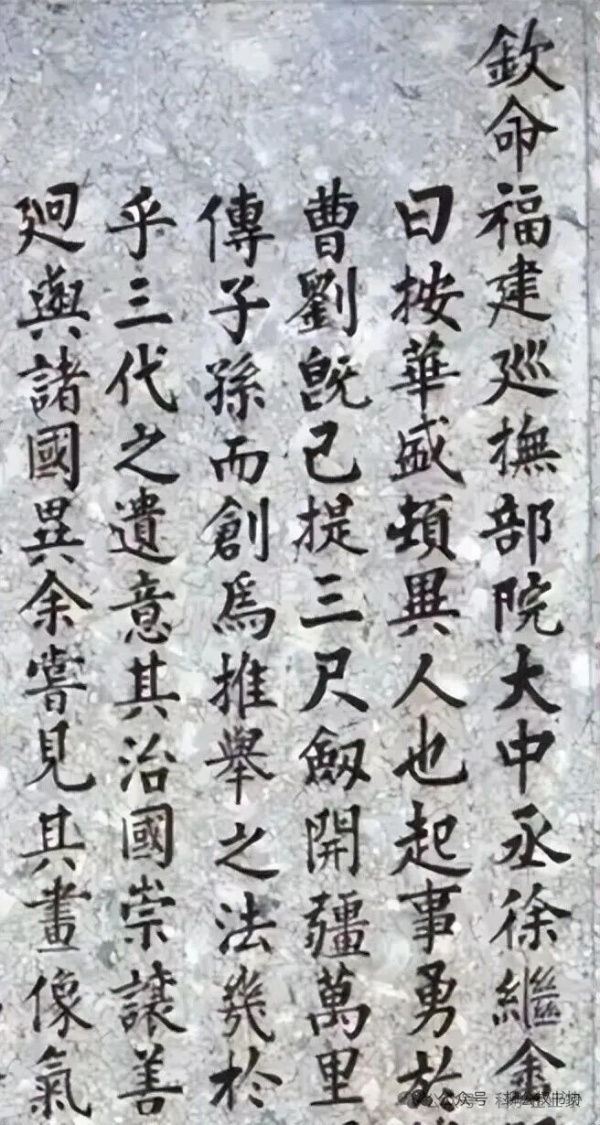

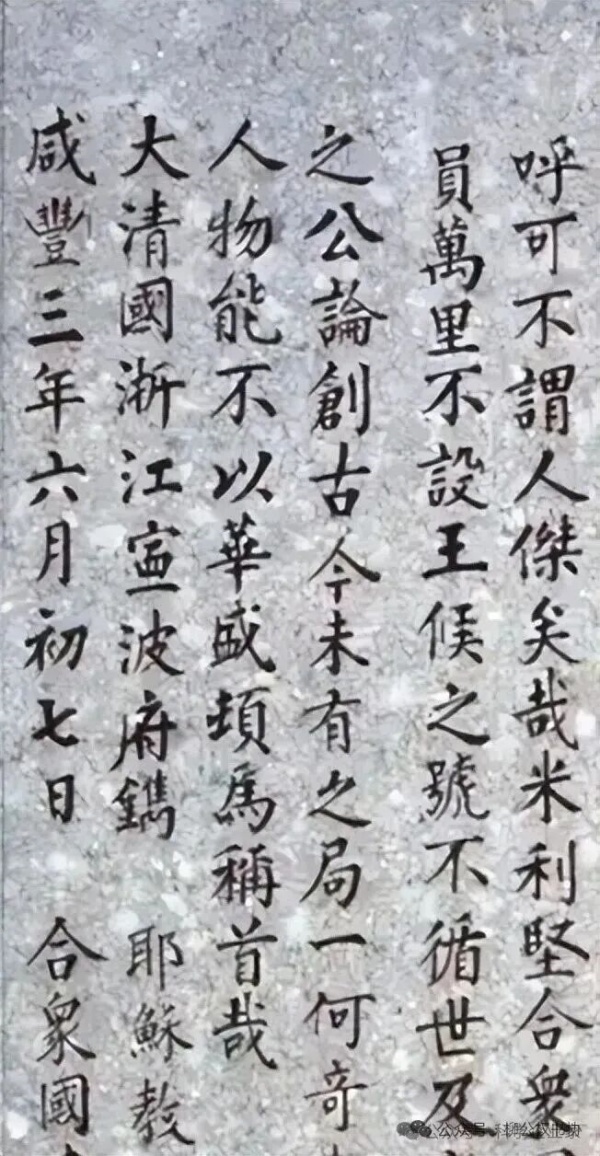

徐继畲在《瀛寰志略》中,以儒家仁学与大同理想为目标,首次系统评价了美国的民主制度,提出了极具前瞻性的观点:美国的共和体制与儒家追求的“三代之治”“天下为公”的大同理想一脉相承,其核心精神与“仁”的本质高度契合。他在书中盛赞华盛顿“起事勇于胜广,割据雄于曹刘,既已提三尺剑,开疆万里,乃不僭位号,不传子孙,而创为推举之法,几于天下为公”,认为这种“公天下”的制度设计,正是儒家仁学“民为邦本”思想的现代实现形式。

徐继畲深刻洞察到,美国制度的核心优势在于以宪法约束权力,保障民众的权利与自由,这与法家“君权至上”“弱民贫民”的逻辑根本对立,也与儒家“三代之治”的政治理想相呼应。他指出,美国的“三权分立”制度,本质是“防权力之滥用,保民生之安康”,这与儒家“仁政”要求治理者“公其心以治天下”的主张一致;美国的选举制度让民众能够参与政治,实现“君民共治”,这正是儒家“民为贵”思想的制度化体现。

在徐继畲看来,儒家的大同理想并非不可实现的空想,美国制度的实践证明,通过宪法治理——以制度明确权力边界、保障公民权利、实现权力制衡,就能让“仁”从道德说教转化为社会现实。他批判秦汉以来的“秦制”(即法家专制体制)背离了三代之治的仁学传统,导致“君权无限,民命如草”,儒家的仁学精神需要宪法治理的土壤才能生根发芽,“儒家之土壤天生召唤宪法治理才能实现之”——唯有将“仁”的原则转化为刚性的制度规范,才能彻底摆脱“儒表法里”的困境,实现真正的“天下为公”。

华盛顿纪念碑有徐继畬《瀛寰志略碑》

(二)郭嵩焘,“仁为天地之性”,以民本仁学解构秦制

作为中国近代首位驻外公使,郭嵩焘与徐继畲的思想一样,高度重视西方世界的仁本思想,亲历西方民主制度的实际运作后,对儒家“仁”的内涵进行了创造性现代性诠释。他在《养知书屋文集》中明确提出“仁为天地之性”,认为“仁”的本质是“民之自主”,是对个体价值与权利的尊重,这与法家“君权至上”“民为君役”的逻辑形成根本对立。

郭嵩焘深刻洞察到,秦汉以来的“外儒内法”体制,早已将儒家的“仁”扭曲为维护秦制之君主集权的用之工具,而法家的“尊君卑臣”“严刑峻法”才是秦制之体的核心。他批判秦始皇“焚书坑儒”本质是法家思想的极端体现,此后历代王朝“沿秦之弊”,以“刑名之术”钳制思想、压迫民众,导致“上下之情壅隔,民之疾苦无由上达”。在郭嵩焘看来,西方议会制度中“君民共治”“议事公开”的实践,正是儒家“民为贵”仁学思想。

(三)谭嗣同,“仁为万物之源”,以“冲决网罗”通仁学批判秦制桎梏

谭嗣同作为戊戌变法的核心人物,以“仁学”为思想武器,对法家化的秦制之专制展开了最猛烈的冲击。他将“仁”提升到宇宙本体的高度,提出“仁为万物之源”,认为“仁”的本质是“通”——“中外通”“上下通”“男女通”“人我通”,而法家化的秦制,正是通过“三纲五常”“严刑峻法”构建起层层“网罗”,阻碍了“仁”的流通,扼杀了人性的自由。

谭嗣同尖锐批判法家“以君为主,以天下为客”的颠倒逻辑,认为法家的“尊君”思想是“窃国者之术”(庄子也如此认为!),历代君主借助法家思想“屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业”。他在《仁学》中痛斥:“二千年来之政,秦政也,皆大盗也;二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。”此处的“荀学”,实则指被法家改造后的“伪儒学”——他认为荀子“礼法并用”的思想为法家入侵儒学打开了缺口,后世统治者正是利用这种“伪儒学”,将“三纲五常”转化为束缚民众的枷锁,而这与孔子“仁者爱人”的原始儒学精神背道而驰。

(四)严复、梁启超,仁学的现代转型

在徐继畲、郭嵩焘、谭嗣同之后,严复、梁启超进一步深化了仁学的现代转型,对法家思想展开系统性批判。严复翻译《天演论》《法意》等西方著作,将“天赋人权”“三权分立”等现代民主思想与儒家仁学相结合,提出“仁即自由”的论断,认为儒家的“仁”与西方的“自由”本质相通,都是对人的价值与权利的尊重。他批判法家“以刑为治”的主张是“锢智慧、坏心术、滋游手”。

梁启超在《新民说》中批判法家“愚民政策”导致国民素质低下,主张“新民”必须具备“自由、平等、博爱”的现代精神,而这正是儒家“仁”的精神的现代体现。他强调儒家的大同理想与西方民主制度的契合性,主张通过宪法治理构建“仁政导向”的现代国家。

四、当代新儒家,仁学的创造性诠释与对法家逻辑的当代批判

进入当代,面对现代性带来的价值迷失、权力异化等问题,以张祥龙、唐文明、李泽厚、秦晖为代表的当代新儒,延续了真儒“反法崇仁”的精神传统。他们立足现代社会语境,对儒家“仁”的思想进行创造性诠释,同时针对现代社会中残留的法家逻辑——如权力崇拜、工具理性膨胀、道德虚无主义等展开深刻批判,进一步印证了“儒家之土壤天生召唤宪法治理”的核心命题。

(一)张祥龙:“仁是情境性的共生”,以本源仁学对抗工具理性

张祥龙从现象学视角重构儒家仁学,将“仁”诠释为“情境性的共生关系”,直指法家及现代社会中工具理性的核心谬误——将人视为可量化、可操控的对象,而非处于具体生活关联中的鲜活个体。他在《儒家思想与当代中国》中强调,孔子的“仁”并非抽象的道德教条,而是源于“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信”的具体生活情境,其本质是“己与他人的相互成就、共生共在”,这与法家“以君为中心、以民为工具”的集权专制逻辑形成根本对立。

张祥龙深刻批判现代社会中“新法家逻辑”的复苏:部分领域将效率至上、量化考核推向极致,把人的价值简化为业绩指标,将人际关系扭曲为功利交换,这正是法家“重利轻义”“工具理性”的现代翻版,也是“法家乡愿之缔造机器”在当代的延续——通过功利化规训让个体放弃原则,沦为顺从权力的“制度性乡愿”。他认为,法家思想的致命缺陷在于割裂了“人”与“情境”的本源关联,将治理简化为“权力—服从”的单向关系,而儒家的“仁”恰恰要求在具体情境中体察他人需求,实现“己所不欲,勿施于人”的共情式治理,这与宪法治理“尊重个体、约束权力”的内核天然契合。

在张祥龙看来,真儒的“反法家”并非否定制度与秩序,而是反对将制度异化为压迫人性的工具。他主张以“本源仁学”重构现代社会伦理,而这必须依托宪法治理提供保障,在公共治理中,以制度明确权力边界,摒弃“一刀切”的强权逻辑,关注不同群体的具体处境;在社会关系中,以制度保障个体权利,回归“孝悌忠信”的本源情感,以共生思维替代对抗思维;在个人层面,以制度抵御工具理性的异化,培育“感通他人”的共情能力。儒家仁学的落地离不开宪法治理的制度支撑。

(二)唐文明,“仁是公共善的追求”,以仁政伦理批判权力异化

唐文明立足现代政治哲学语境,将儒家“仁”的核心内涵界定为“对公共善的追求”,延续了真儒“以仁抗权”的批判传统,针对当代社会中的权力异化、公共精神缺失等问题展开深刻反思。他在《隐秘的颠覆》中指出,儒家的“仁”从不是私人领域的道德自守,而是指向“天下为公”的公共伦理,其与法家的根本分歧在于,“仁”追求的是全体民众的共同福祉,而“权”追求的是少数人的集权与私利,这也决定了“儒家之土壤天生召唤宪法治理才能实现之”——唯有通过宪法明确公共权力的边界与责任,才能让“公共善”成为权力运行的核心目标。

唐文明批判法家思想的“私天下”本质在当代满是残留,部分权力主体将公共权力视为私人工具,以“维稳”“效率”为名压制民众合理诉求,以“行政命令”替代“公共协商”,这正是法家“君权至上”“严刑峻法”逻辑的现代延续,也是“法家乡愿之缔造机器”的运作逻辑——通过权力威慑与利益诱导,让社会形成“明哲保身”的乡愿风气。他强调,真儒的“仁政”绝非对权力的被动顺从,而是对权力的主动规训,这种规训既要依托儒家“道统”的道德批判,更要依靠宪法治理的制度约束——儒家的“民为邦本”思想与现代宪法“主权在民”原则高度契合,唯有将二者结合,才能实现权力的良性运行。

在仁学的现代转化上,唐文明主张将“仁”与“公共性”“制度性”紧密结合,在政治层面,以宪法为核心构建“仁政导向”的公共治理体系,将“民生福祉”“社会公平”作为权力合法性的核心标准;在社会层面,以宪法保障公民权利,培育“天下为公”的公共精神,以儒家“义利之辨”矫正市场经济中的功利主义;在文化层面,重建儒家“道统”对“政统”的批判功能,让仁学精神成为宪法治理的文化内核。

(三)李泽厚,“仁是心理结构的积淀”,以情本体批判法家的非人性

李泽厚以“情本体”哲学为核心,对儒家“仁”进行了创造性重构,将其界定为“人类情感与道德的心理结构积淀”,从文化心理学层面揭示了法家思想的非人性本质。他在《论语今读》中指出,孔子的“仁”始于“孝悌”等本源情感,通过后天教化升华为普遍的道德自觉,其本质是“以情为基、以理为用”的人性建构,而法家恰恰反其道而行之——以“严刑峻法”压制人的自然情感,以“权力威慑”替代道德自觉,最终导致人性的扭曲与异化,而“法家乡愿之缔造机器”的本质,正是通过压抑个体情感与良知,制造无差别的顺从者。

李泽厚深刻批判法家“以刑去刑”的逻辑是“饮鸩止渴”,法家试图通过外在的刑罚强制实现社会秩序,却忽视了内在情感与道德的培育,最终只会导致“民免而无耻”的恶性循环,这也从侧面说明,单纯依靠强权无法实现真正的社会和谐,唯有将“情本体”的仁学与宪法治理相结合——以宪法保障个体情感与权利的自由表达,以仁学培育内在的道德自觉,才能实现“有耻且格”的良性治理。这种“情本体”的仁学,与法家“非情感、重强权”的逻辑形成鲜明对比,也为宪法治理注入了人文温度。

在当代语境下,李泽厚主张以“情本体”仁学对抗现代社会的“异化”,一方面,批判工具理性与强权逻辑对人的情感压抑,呼吁宪法治理回归“以人为本”的价值导向,关注民众的情感需求与精神诉求;另一方面,推动儒家仁学的“现代化转化”,将“仁”的情感内核与现代法治、民主制度相结合,构建“礼法互补”的现代治理体系——此处的“礼”是基于情感与道德的社会伦理,“法”是保障公平正义的宪法制度,二者相辅相成,而非法家“以法代礼”的强权统治。

(四)秦晖,“仁是反专制的底线伦理”,以“共同底线”印证宪法治理的必然性

秦晖以“重新发现儒家”为己任,明确将真儒精神界定为“反专制、反强权”的底线伦理,其对法家的批判直指“秦制”的本质——以君主集权为核心、以弱民贫民为手段的专制体制,而真儒的“仁”正是对抗这一体制的精神武器。他在《传统十论》中尖锐指出,秦汉以来的“外儒内法”本质是“儒表法里”的伪善体制,儒家的“仁政”被架空为统治装饰,法家的“弱民术”“治吏术”才是体制运行的真正内核,而这一体制之所以能长期延续,关键在于其构建了高效的“法家乡愿之缔造机器”——通过科举制度、严刑峻法、伦理规训,将知识分子塑造成“合乎污世”的乡愿之徒,成为专制统治的帮凶。

秦晖对法家的批判聚焦于三个核心维度,其一,批判法家“君权至上”的专制本质,指出法家的“法治”绝非现代意义上的法治,而是“君主治民之法”,与儒家“民为邦本”的仁学思想、现代宪法“限制权力”的原则根本对立;其二,批判法家“弱民贫民”的治理逻辑,揭露商鞅“民弱国强,民强国弱”的主张是将民众视为国家的对立面,这与儒家“制民之产”“富民教民”的仁政主张背道而驰;其三,批判法家“工具理性至上”的价值谬误,认为法家将一切社会关系简化为“权力—服从”的功利关系,摒弃了儒家“义利之辨”的道德底线,而这正是“法家乡愿”滋生的土壤。

在秦晖看来,真儒的“反法家”并非复古,而是要继承其“以仁抗权”的批判精神,构建现代社会的“共同底线”,而这一“共同底线”的核心正是宪法治理。他主张,儒家的“仁”应转化为现代社会的基本人权理念与民主法治原则——儒家的“民为贵”对应现代的“主权在民”,儒家的“义利之辨”对应现代的“权利与责任对等”,儒家的“以德服人”对应现代的“合法性源于民意”。他特别强调,“儒家之土壤天生召唤宪法治理才能实现之”,因为儒家的仁学精神本质上是反专制、求正义的,而宪法治理正是实现这一精神最可靠的制度载体,二者的结合能够彻底打破“儒表法里”的困境与“法家乡愿之缔造机器”的运作逻辑。

五、真儒精神,以仁为核,以宪法为基,坚守反法家反乡愿的底线

从先秦孔孟对乡愿与法家的双重批判,到王阳明对自我乡愿倾向的警醒;从徐继畲将美国制度与仁学、大同理想相参照,到当代新儒家对法家逻辑的当代批评,真儒精神的核心始终是“以仁抗权、以义斥乡愿”,这一儒家精神的落地生根,要求宪法治理的支撑——“儒家之土壤天生召唤宪法治理才能实现之”,唯有以宪法约束权力、保障人权、规范秩序,才能让“仁”从道德理想转化为社会现实,才能彻底瓦解“法家乡愿之缔造机器”。

在公共治理层面,真儒的“民为邦本”思想与宪法治理的“权力制衡”原则高度契合。当前,部分领域存在的“一刀切”行政、权力滥用、漠视民众诉求等问题,本质上是法家强权逻辑与乡愿风气的残留。我们须坚守宪法赋予的权力边界,将“仁”的精神注入治理实践:既要追求效率,更要保障公平;既要维护秩序,更要尊重人权;既要依靠制度,更要培育共情,让治理真正回归“以人为本”的本质。

在社会伦理层面,真儒的“义利之辨”与宪法治理的“权利保障”能够共同矫正功利主义倾向。法家“重利轻义”的价值观与乡愿的伪善人格,在当代表现为精致的利己主义、拜金主义、道德虚无主义等乱象,严重侵蚀着社会的公共精神。我们以宪法保障公民的合法权益与言论自由,鼓励个体在追求私利的同时兼顾公共责任;以儒家“仁”的精神培育“仁者爱人”的人文情怀,以“中庸君子”的标准要求自己,拒绝成为“同乎流俗,合乎污世”的乡愿之徒。

在个人修身层面,真儒的“修身立德”与宪法治理的“权利义务对等”能够共同培育完整人格。现代社会中,人们往往被角色、身份、指标所束缚,沦为“单向度的人”,这与法家将人视为“统治工具”的逻辑异曲同工。我们回归孔子“和而不同”、孟子“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的君子标准,以王阳明“致良知”的自觉警惕乡愿倾向,在坚守道德原则的同时,依法行使权利、履行义务,成为兼具道德自觉与法治意识的现代公民。

在文明对话层面,真儒的“大同理想”与宪法治理的“普遍价值”能够共同推动人类命运共同体的构建。徐继畲早已发现,美国制度的“天下为公”精神与儒家的大同理想、三代之治一脉相承,而这一精神的核心正是对个体价值的尊重与对权力的约束。当今世界,霸权主义、单边主义抬头,本质上是当今“霸道”逻辑的现代延续。我们以儒家“和而不同”“仁民爱物”的精神为指引,以宪法治理的普遍原则为基础,推动国与国之间的平等对话、互利共赢,构建真正的“天下为公”的大同世界。

六、真儒不死,仁心与宪法共生

两千多年来,真儒的抗争与思考始终围绕着一个核心命题,如何让“仁”的精神摆脱强权的压制与乡愿的侵蚀,成为社会运行的根本准则,这是中华文明作为世界轴心文明之源头的根本。从孔子斥乡愿为“德之贼”,到孟子痛批法家“霸道”;从王阳明“致良知”的自我警醒,到徐继畲对美国制度与仁学、大同理想的衔接;从清末真儒对“儒表法里”体制的清算,到当代新儒家对宪法治理的呼唤,答案日益清晰,“儒家之土壤天生召唤宪法治理才能实现之”。

真儒的精神并非僵化的教条,而是与时俱进的活的思想。我们以“仁”为核心,坚守反法反乡愿的底线;以宪法为基础,构建约束权力、保障人权的制度体系;以君子人格为目标,培育兼具道德自觉与法治意识的现代公民。唯有如此,才能彻底瓦解“法家乡愿之缔造机器”,让儒家的仁学精神真正落地生根,让“天下为公”的大同理想不再是空想。

真儒不死,仁心与宪法共生。这既是对历史的回应,也是对未来的期许。以仁为魂,以宪法为骨,推动社会的进步与文明的升华,让“仁者爱人”的精神与宪法治理的理念深度融合,跨越时空,成为人类共同的价值追求。

(本文转自微信公众号:科学企业家,作者:南亚南。转载仅供学习交流,图文如有侵权,请来函删除。)