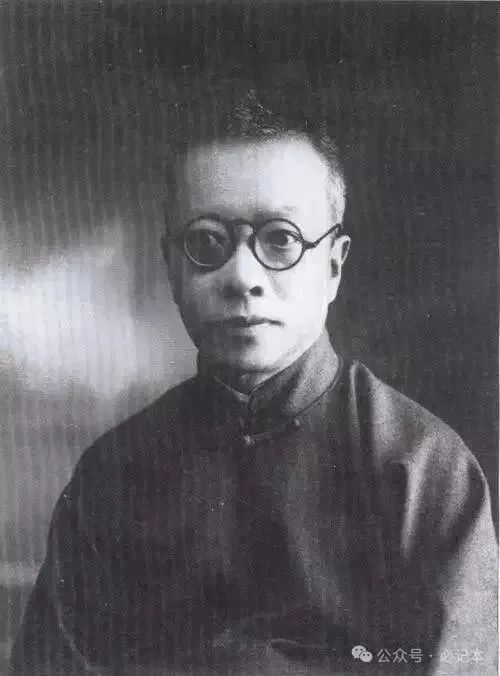

黄侃:字季刚、晚年自号量守居士,

辛亥革命先驱、著名语言文字学家。

黄侃(1886年4月3日-1935年10月8日),

为章太炎门生,

学术深得其师真传,

后人有“章黄之学”的美誉;

其禀性一如其师,嬉笑怒骂,

恃才傲物,任性而为,

故时人有“章疯”“黄疯”之说。

天资聪明颖慧,人呼神童!

黄侃在经学、文学、哲学各个方面都有很深的造诣,尤其在传统“小学”的音韵、文字、训诂方面更有卓越成就,人称他与章太炎、刘师培为“国学大师”,称他与章太炎为“乾嘉以来小学的集大成者”“传统语言文字学的承前启后人”。

黄侃主张中国传统语言文字学的研究应以《说文》和《广韵》两书为基础,他重视系统和条理,强调从形、音、义三者的关系中研究中国语言文字学,以音韵贯穿文字和训诂。

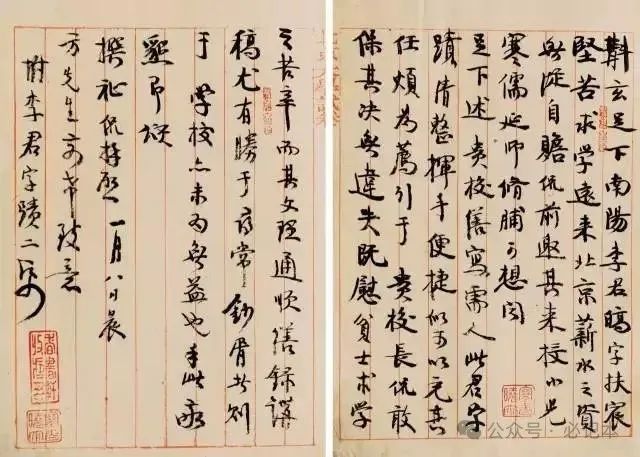

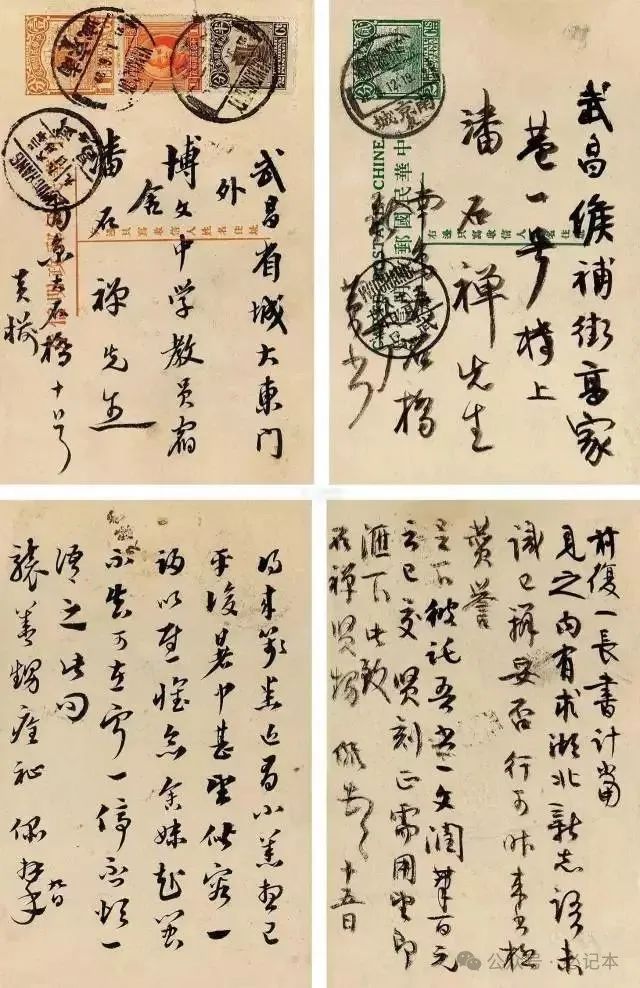

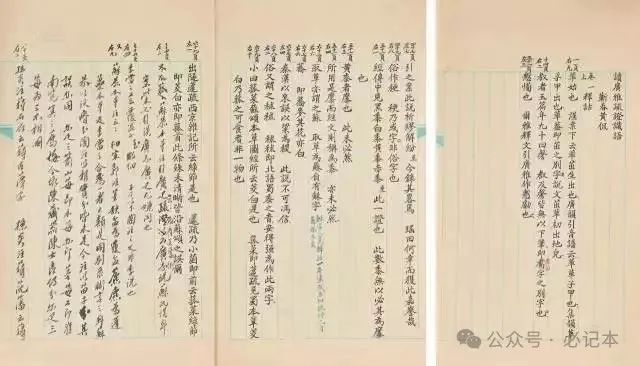

黄侃 书札

黄侃之父教子甚严,黄侃天资聪明颖慧,5岁就能将《史记》《汉书》从头背到尾,7岁作诗,9岁能读《经》,日逾千言,人呼“神童”。13岁时不幸遭遇父亲逝世,即立志劬学,15岁考中秀才。不久清廷废科举、兴学堂,遂考入“湖北文普通中学堂”,为第一期学员。同学中有宋教仁、查光佛、郑江灏、欧阳瑞骅、董必武等,这些人后来都成为著名的革命党人。

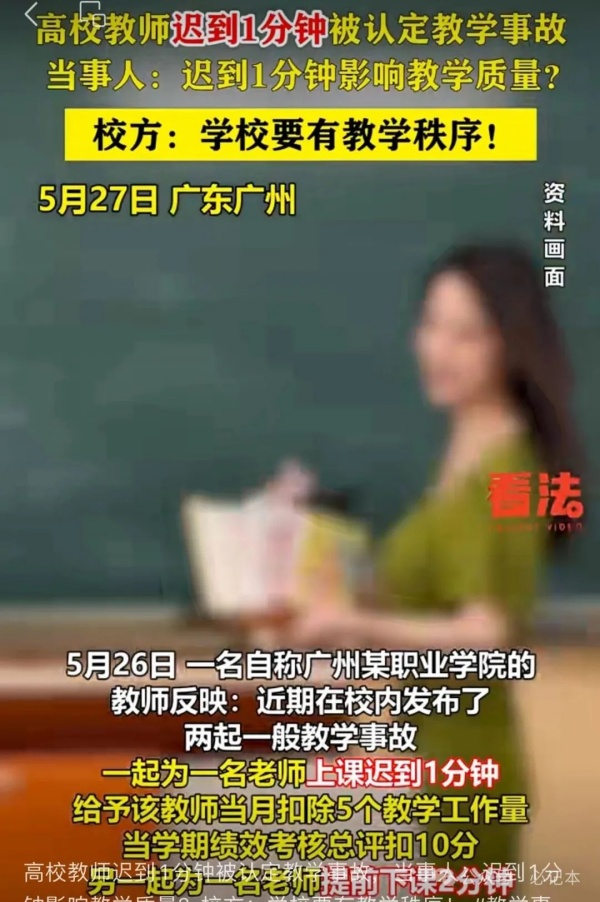

“三不来”学校上课

黄侃转到南京中央大学任教后,在九华村自己建了一所房子,题曰“量守庐”,藏书满屋,怡然自乐。他和校方有下雨不来、降雪不来、刮风不来之约,因此人称他为“三不来”教授。每逢欲雨未雨、欲雪未雪时,学生便猜测黄侃会不会来上课,有人戏言“今天天气黄不到”,往往是戏言成真。

“我本人就是名片”

在中央大学兼课的名流颇多,教授们大都西装革履,汽车进出,最起码也有黄包车。唯黄侃进出时着一件半新不旧的长衫或长袍,一块青布包或几本常读之书。中央大学规定师生进出校门要佩戴校徽,黄侃偏偏不戴。门卫见此公不戴校徽,要看他的名片。他说:“我本人就是名片,你把我拿去吧。”争执中,校长出来调解、道歉才算了事。

“时间到了,钱还没到”

有一次,上课铃响了,学生坐满了教室,等待老师上课。但黄侃却安坐在教员休息室,没有丝毫起身往教室走的意思。学生等了一会儿,见老师未到,赶紧报告了教务处。教务处职员知道黄侃名士脾气发作了,马上跑去请他上课,说:“上课时间到了,该上课了。”谁知黄侃两眼望天,冷冷地说:“时间到了哦,钱还没有到呢。”原来,学校没有及时发放薪水,黄侃表示不满。教务处赶快代他领了薪水,他才去教室上课。

致潘重规书札

“每人八十分”

黄侃曾在中央大学开设“文学研究法”课程,用《文心雕龙》作课本。他平时只管讲课,一向不给学生布置作业。临到期末考试,他又不肯看考试卷子,也不打分数。此做法在教务处那儿可过不了关,一再催促。最后,黄侃被逼急了,就给教务处写了一张纸条,上书“每人八十分”五个大字。他的意思是学生总想得甲等,给九十分嫌多,七十分又非甲等。八十分正合适。教务处也无可奈何,就不再提起这事了。

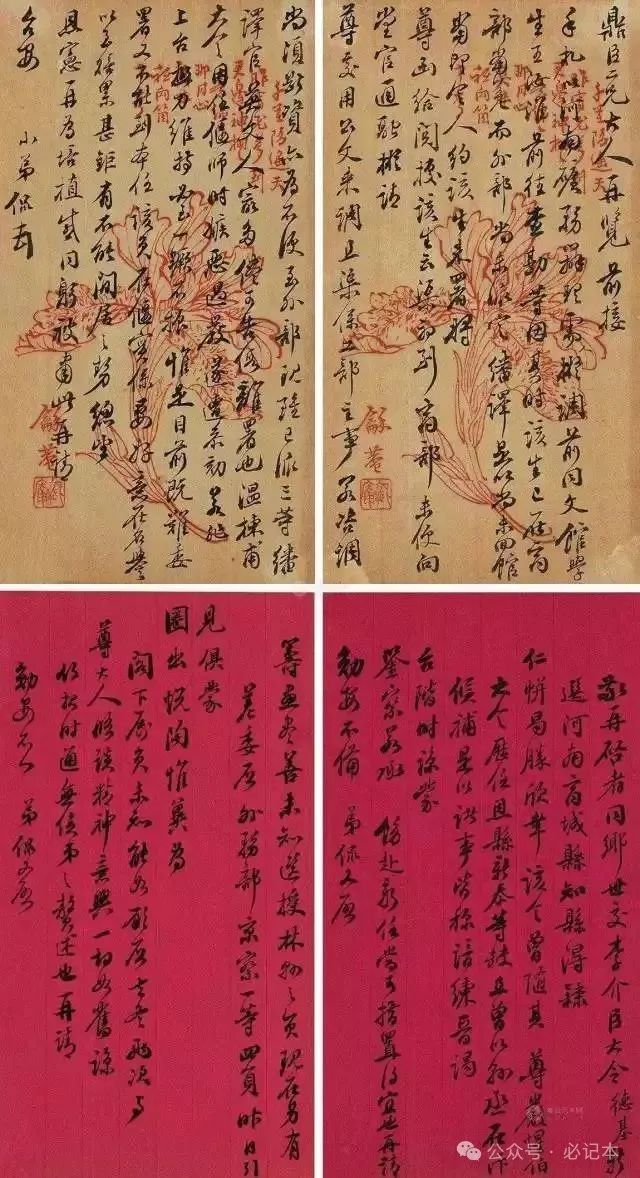

黄侃 致丁惟汾(鼎臣)信札七通

讲课不带原书不带稿

黄侃在北大授课时,学生都称黄侃是一个“特别教授”。在堂上对《说文解字》一个字一个字地讲,一不带原书,二不带讲稿,引经据典,旁征博引,口若悬河,头头是道。学生对引用的经典论据,下课以后去查书,一字不漏,一字不错,引起了全班同学啧啧称赞。

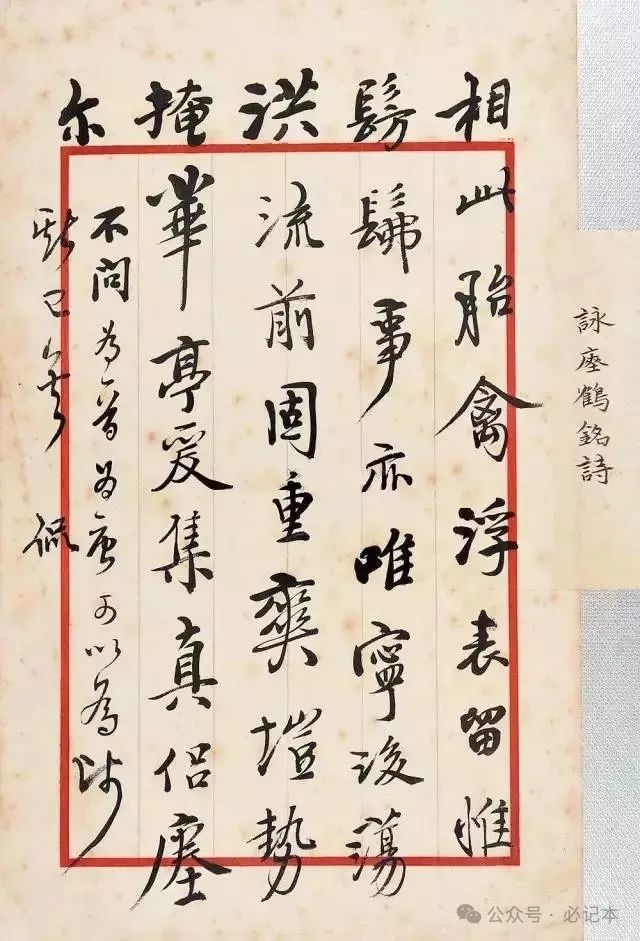

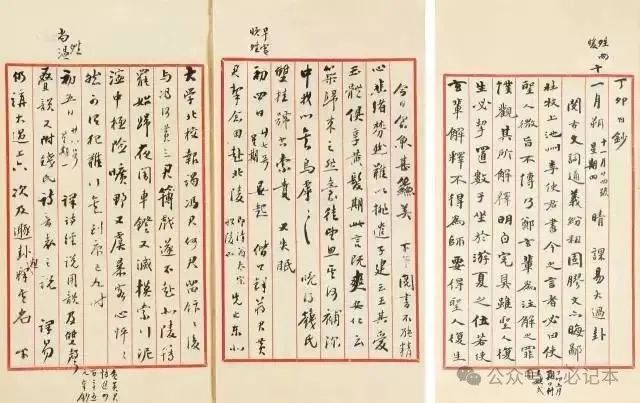

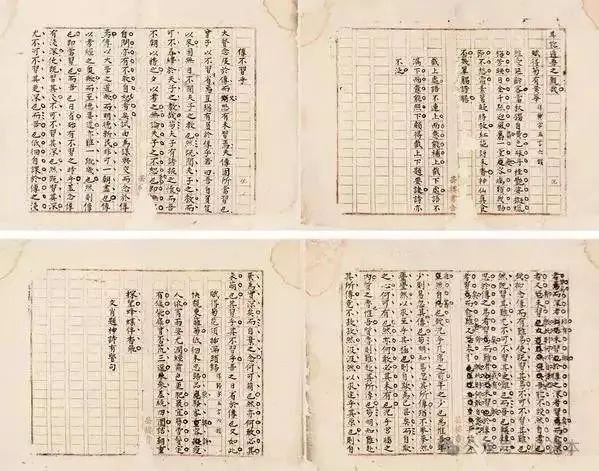

黄侃丁卯日抄

有一天,黄的学生为他拿皮包时发现内有许慎的《说文解字》,打开一看,那书上画得太特别了:书头蝇头小字,密密麻麻,有墨笔写的,有朱笔写的,还有各种各样的符号,全书9300字,每个字都有自己的讲法;别人的讲法,有的他肯定,有的他否定,也都记在了上面。一个学生看了黄侃所读的那本《说文解字》后,对他说:“黄先生,你这批在书头上、书边上的东西,颜色各异,字又那么小,谁还认得呢?”黄侃半开玩笑说:“我要人认得干什么呢?别人要知道了上面的内容,我就不是第一了。”大家都哈哈大笑。

黄侃读《广雅疏证》识语

据说,他对《说文解字》读了五次,每一次都有新的收获,新的体会。他去讲授的时候,每一次都有新的内容,同学们说:“听黄先生的课,百听不厌,常听常新。”

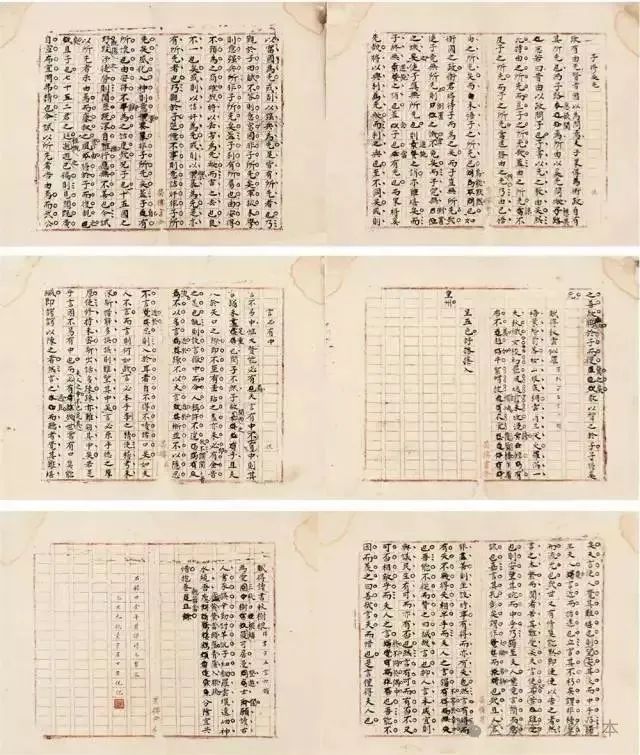

书法手稿

做学问,读书之事一丝不苟

书法手稿

严于律己,读书勤苦

黄侃曾言,读书前“要如一字不识人”,方能读书。他读书时还喜欢随手圈点,许多书都不止圈点了一遍,甚至把读书时只随便翻翻,点读数篇辄止者称作“杀书头”,很不以为然。

关于黄侃读书之苦,许多学者津津乐道,但他并不以为苦事。有一次,黄侃与学生陆宗达闲聊,黄问陆:“一个人什么时候最高兴?”陆不知道老师此问何意,就乱猜一通,说这个最高兴,又说那个最高兴。黄侃听后,都只是摇摇头。最后,陆问老师答案是什么,黄侃笑着说:“是一本书圈点到最后一卷还剩末一篇儿的时候最高兴。”

此件为黄侃先生课儿钞录古文,其首册用黄侃专用稿纸钞成,批校严谨,颇见先生认真态度。

“老师不是迂夫子,而是思想活泼、富于生活情趣的人。他喜欢游山玩水,喝酒打牌,吟诗作字,但是有一条,无论怎样玩,他对自己规定每天应做的功课是要做完的……”弟子程千帆这番话可谓知人善论。

黄侃读书必正襟危坐,一丝不苟,白天不管如何劳累,晚上照常坚持鸡鸣始就寝,从不因人事、贫困或疾病而改变。有时朋友来访,与之纵谈至深夜,客人走后,黄侃仍要坐在灯下校读,读毕才就寝。1913年,黄旅居上海时,异常贫困。除夕之夜,街上爆竹之声通宵达旦,而他却独坐室内,精心研读,不知困倦。

不满五十不著书,却逝于天命之年

有人感叹:老一辈学者做学问何其扎实,书读百遍,继而精思,始援笔为文,可言著作文章。

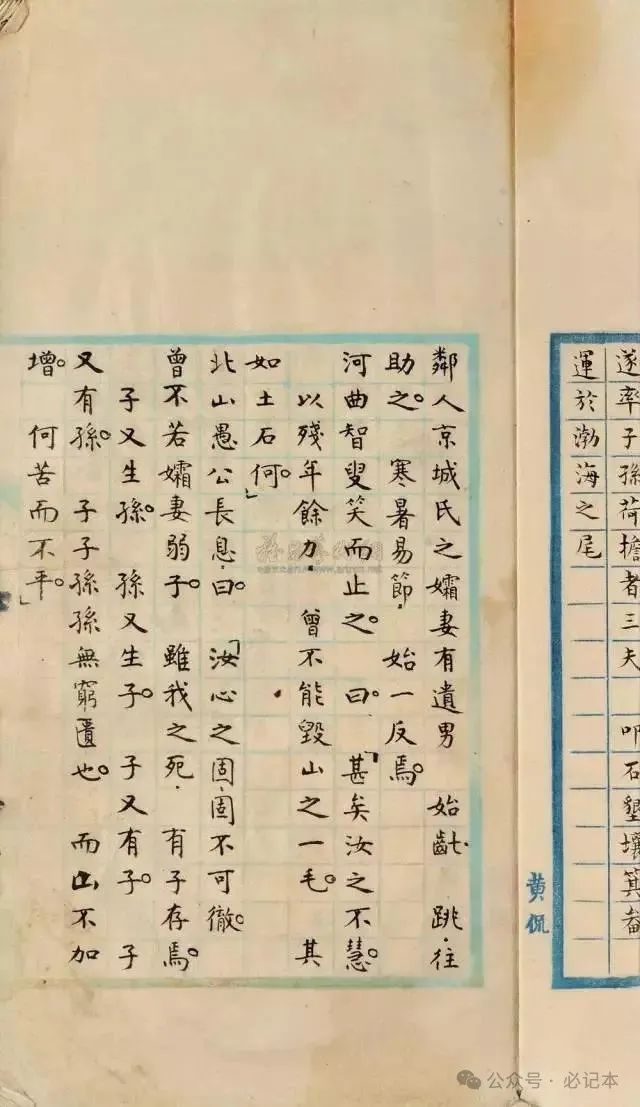

黄侃曾说“不满五十不著书”。1935年,黄侃五十大寿,章太炎十分高兴地赠他一副对联:“韦编三绝今知命,黄绢初成好著书。”上联以孔子“五十读《易》”的典故,称赞他50年来都在勤奋学习;下联用蔡邕《曹娥碑》的古典,希望黄侃今后可以潜心著述。黄侃见联大为恐惧,因为章太炎联中嵌有“黄绝命”三字。同年10月8日,黄侃因饮酒过量,吐血而死。章太炎因联句竟成谶语,悔痛不已。

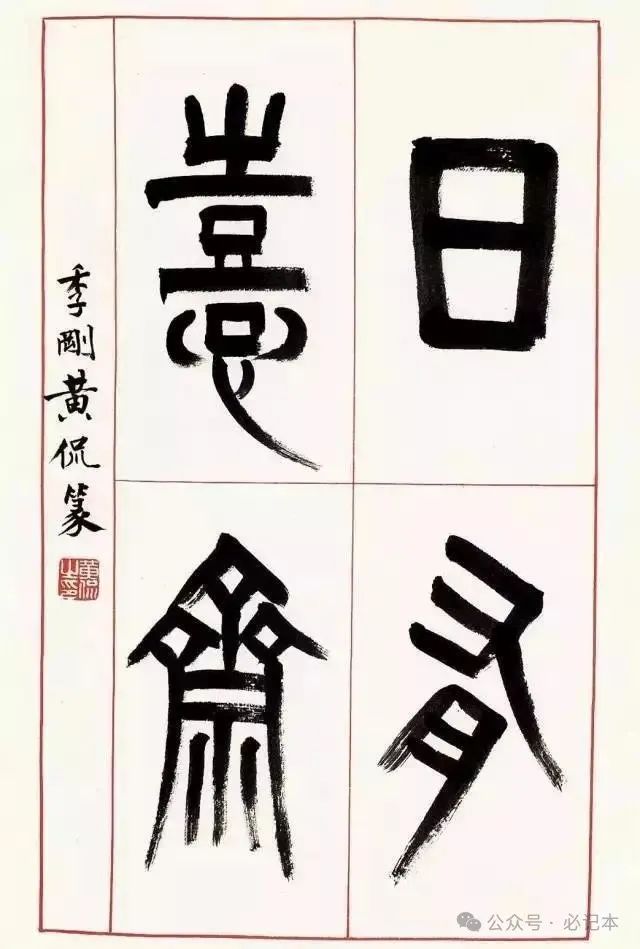

篆书书法

黄侃去世时年仅50岁,虽未出版任何著作,却成为海内外公认的国学大师。

(本文转自微信公众号:必记本。转载仅供学习交流,图文如有侵权,请来函删除。)