每个人都会在某些时刻感受到孤独的痛苦。这种痛苦可能短暂而轻微,比如在体育活动中最后一个被选进队伍;这种痛苦也可能急剧而强烈,比如配偶或亲密朋友离世。转瞬即逝的孤独其实非常普遍,我们很容易把这种孤独当作生活的一部分。

不过,毕竟人类本质上还是社会性动物。当人们被问及从哪些方面获得愉悦最能提升幸福感时,绝大多数人认为爱、亲密关系、社交归属感比财富、名声带来的愉悦更重要,甚至比健康还重要。任何一刻,全世界都有约20%的人(仅在美国,人数就达到了6000万)正在被强烈的孤独感侵袭,这足以成为他们感到不幸福的主要原因。鉴于社会关系对我们这一物种具有重要意义,上述现象令人忧心忡忡。

社会隔绝对健康的影响与高血压、缺乏运动、肥胖、吸烟造成的影响不相上下。考虑到这一点,对孤独的研究就显得尤为重要。

过去10多年来,我们开展的研究表明,在孤独人群占比如此之高的统计数据背后,罪魁祸首往往并不是独处,而是名为“孤独”的主观体验。

无论你与家人欢聚一堂、还是在办公室跟聪明、有魅力的年轻人一同工作,无论你是在迪士尼乐园游玩、还是独自一人坐在市井的破旧旅馆里,都可能会感受到孤独。

长期的孤独感会引发一系列生理反应,加速衰老。

孤独不仅会改变人的行为,还会影响人的压力激素、免疫功能、心血管功能。随着时间的推移,这些错综复杂的生理变化将影响数百万人,缩短他们的寿命。

请大家记住,每个人都可能时不时地感到孤独。某一刻,你感到孤独,只能说明你是一个人类。

不过,人类需要有意义的社会关系,缺乏这种关系会让人感到痛苦,这正是人类物种被定义的特征。只有孤独持续了很长时间,导致消极思维、消极感觉、消极行为形成持久的自强化循环时,它才会成为严重的问题。

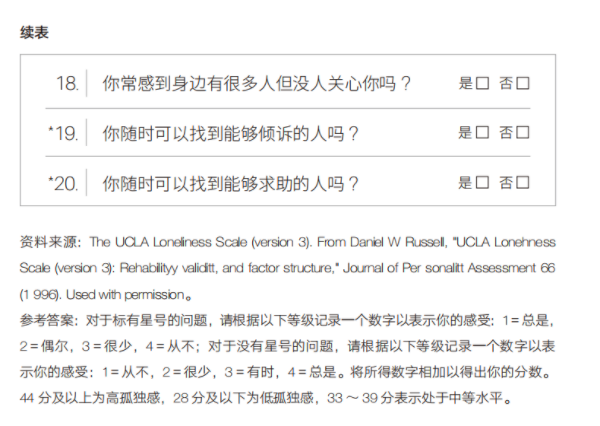

“UCLA 孤独量表”(UCLA Loneliness Scale)是一种心理测量工具,研究人员使用它来测评人们的孤独水平。该量表包含了20个问题(见表1-1)。这些问题并不是针对具体信息,而是描述非常普遍的人类感受,答案没有对错之分。我所说的“孤独者”或“非常孤独的人”,指的是那些在这份量表上得分高的人,无论他们的客观情况怎样。具体测试如下:

大家还要记住,孤立带来的痛苦感觉并不完全是消极的。与孤独有关的感觉之所以得到进化,是因为它们有助于我们这一物种的生存。

英国发展心理学家约翰·鲍尔比(John Bowlby)是依恋理论的先驱,他写道:“与族群分开,尤其是年幼时与特定的照顾者分开,是最危险的事。怪不得所有动物都具有避免被孤立、与他人保持亲近的本能倾向。”

身体疼痛可以保护个体免受伤害。社交痛苦,也就是我们所熟知的孤独,基于相似的原因而进化,它能保护个体免受被人群孤立的伤害。我们的祖先渴望安全,希望成功地把自己的基因复制下去,让后代的寿命足够长,长到足以繁衍,生生不息。这些都是依靠社会纽带来实现的。孤独感是一种提示,告诉我们那些保护性纽带受到了威胁或储量不足。身体疼痛促使我们改变行为,比如,烫伤产生的疼痛告诉我们要把手指从锅上拿开。

同理,孤独也成为一种刺激,促使我们更关注社会关系,主动帮助他人,修复破裂或断裂的纽带。这种痛苦导致我们的行为方式并不总是符合眼前的个人利益,但是它能促使我们突破自我,打开格局。

英语里有表示疼痛的词,也有表示口渴的词,但没有单独、具体的词来表示相反的含义。当这些令人厌恶的状态消失时,我们不能直接用单独、具体的词来表达。这也说得过去,因为在我看来,这些词没有才是正常的。研究发现,“不孤独”也是一种正常状态,就像“不渴”“不痛”一样。作为人类中的一员,我们必须在与他人的关系中感到满足和安全,这是健康和幸福的条件之一。我找不到更好的词语来形容这种“不孤独”的状态,姑且用“社会联结”来形容吧。

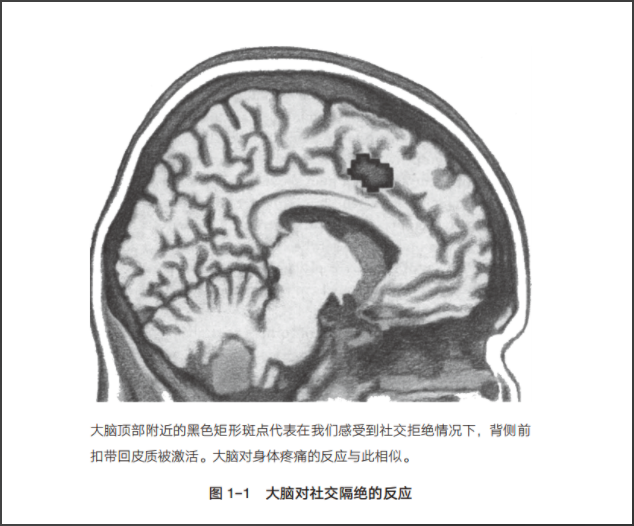

而把孤独看作社交痛苦并不仅仅是一种比喻。功能性磁共振成像(fMRI)的结果显示,当我们感受到拒绝时,大脑主控情绪的背侧前扣带回皮质被激活了,而身体疼痛导致的情绪反应也会记录在这个区域(见图 1-1)。

为什么一旦孤独成为一种慢性病,仅仅通过“走出舒适区”、减肥、改变穿搭、跟心上人约会等方法,根本无法治愈?

研究发现,社会隔绝的感受与身体疼痛引起的反应拥有相同的神经机制,这导致一般的方法无法治愈孤独。

孤独引发的痛苦是一种深层而强大的伤害,会给生理和行为带来双重破坏,让得不到满足的关系需求转化为一种慢性病。

一旦孤独发展成了慢性病,想要改善,就必须思考孤独在人类生物学和进化史中发挥的复杂而深远的作用。效仿凯蒂试图通过食用高脂肪食物和反复观看《老友记》来改善状态,只会让情况恶化。

自人类物种留下痕迹之日起,各种证据表明,生活中最容易引起情绪起伏的经历是婚礼、出生、死亡,这些事件与社会纽带的形成和消失紧密相连。这些纽带是将生命联结在一起的向心力。

纽带联结时,我们被接纳,获得特别的安慰;纽带断裂时,我们被拒绝,产生了独有的、令人心烦意乱的痛苦。

这就导致人类对社会评价非常敏感。我们特别在意他人对我们的看法。所以,在最常见的10类需要治疗的恐惧症中,有3类属于社交焦虑,即公众演讲恐惧症、人群恐惧症、陌生人恐惧症。

为了理解社会联结和人际互动对人类物种造成的巨大影响,一些科学家将社会冲动的根源追溯到了章鱼的“逃生术”和孔雀鱼的“外向性”。研究社会性昆虫的科学家发现,这些昆虫之间的联结非常紧密,因此,我们很容易把蜂巢或蚁丘视为单一的超级有机体。

在我们的哺乳动物同类中,也能发现社会联结。有些是我们已熟知的,比如狼群会合作狩猎,在狩猎前后齐声嚎叫;有些则让人惊讶,比如狼这样凶猛的食肉动物会为群体中的残疾成员或哺育幼崽的成员带回食物。草原犬鼠也表现出无私的自我牺牲精神。当老鹰朝它们俯冲而来时,头一个发出警报的草原犬鼠会首当其冲成为捕食者的目标,但它还是发出了警报。

而在猿类社会中,违反社会秩序会受到惩罚,惩罚方式是剥夺社会联结,这与我们研究过的所有人类文化相同。这种刻意制造的痛苦叫作排斥。哪怕原始人进化成了现代人,散兵勇将集结成了部落族群,刀耕火种变成了王朝帝国,流放依然是帝王和君主颁布的严厉惩罚,仅次于酷刑和死刑。即使是在当今的惩教机构中,单独监禁也依然是惩罚的保留手段,这绝非偶然。

由于人类对社会联结的渴望根深蒂固,因此,孤立感会破坏我们清晰思考的能力;考虑到社会联结对智力发展的作用,这种破坏性就顺理成章了。如今,绝大多数神经科学家都认同一个观点:在几万年的漫长岁月里,我们需要发送、接收、解读、传递的社交线索越来越复杂,因而促使人类大脑皮质扩张,导致大脑皮质内部形成了更广泛的相互联结。换句话说,与人打交道的需求在很大程度上决定了我们今天的特性。

因此,社会联结带来的感官体验与人类的特性息息相关,它也有助于调节我们的生理平衡和情绪平衡。社会环境影响着支配行为的神经信号和激素信号,而行为又会反过来改变社会环境,进而影响我们的神经过程和激素过程。以灵长类动物为例,高水平的睾酮可促进雄性恒河猴的性行为;但是,周围社会环境中愿意接受交配的雌性又会反过来影响雄性的睾酮水平。通常情况下,跑步对大脑的健康有益;但是,以实验室用鼠为对象进行研究发现,跑步对社会隔绝状态下的动物并没有那么大的好处。就人类来说,研究证明,孤独可以预测阿尔茨海默病的病程发展。而我们开展的一项研究表明,孤独竟然还能改变免疫系统细胞的脱氧核糖核酸(DNA)转录。

社会联结感和社会断联感会通过上述方式及其他诸多方式对我们的身体和行为产生巨大的影响。每个人都会衰老,这是迟早的事,但孤独感会让人早衰。

反之,健康的联结能减缓衰老。任何人都能达到“高社会联结幸福感”的状态,一旦进入这种状态,我们就能从它积极的恢复作用中受益,活得更长久、更健康。

(本文选摘自《当大脑陷入孤独》。转载仅供学习交流,图文如有侵权,请来函删除。)