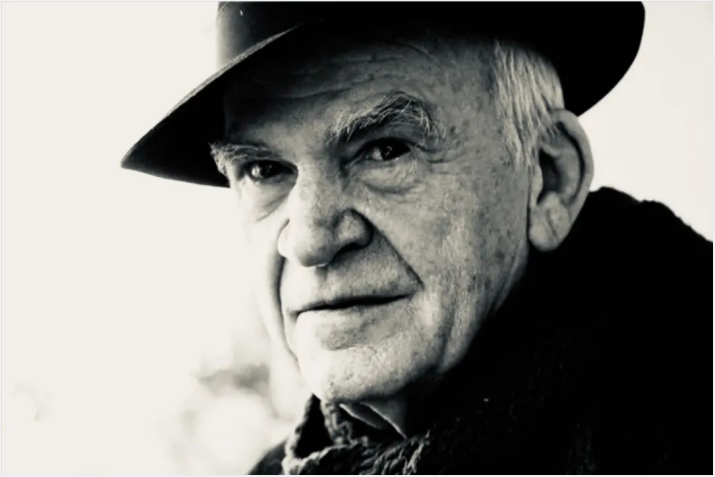

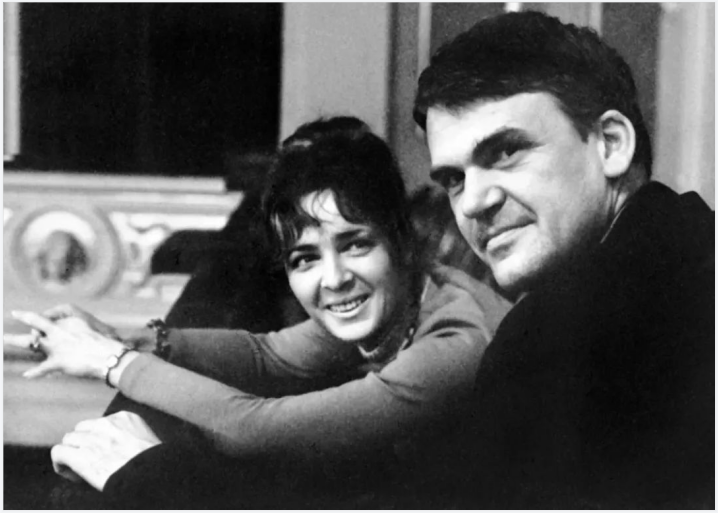

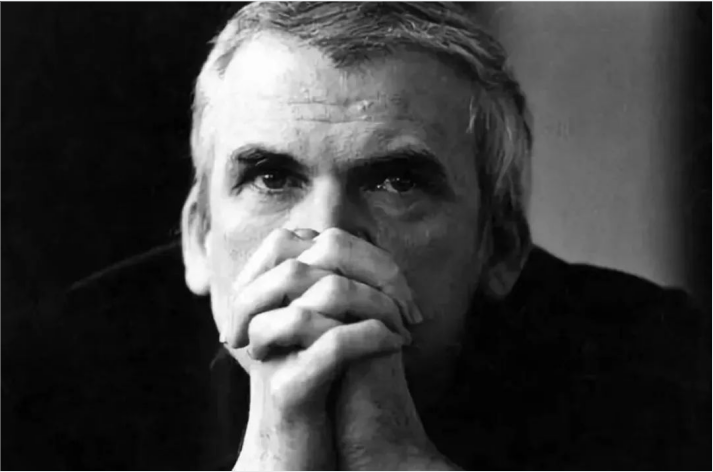

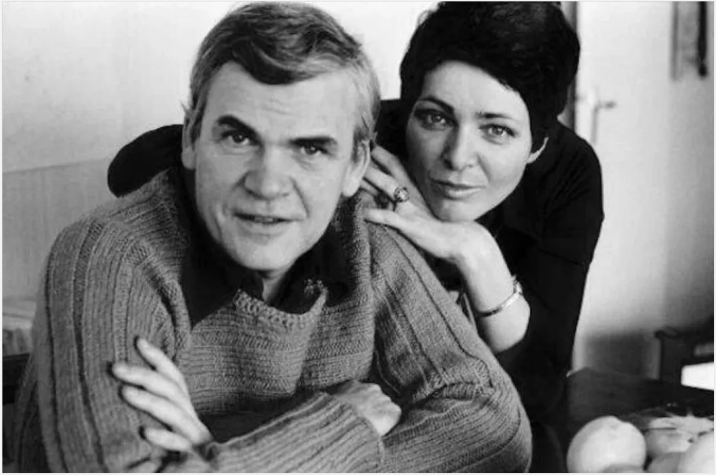

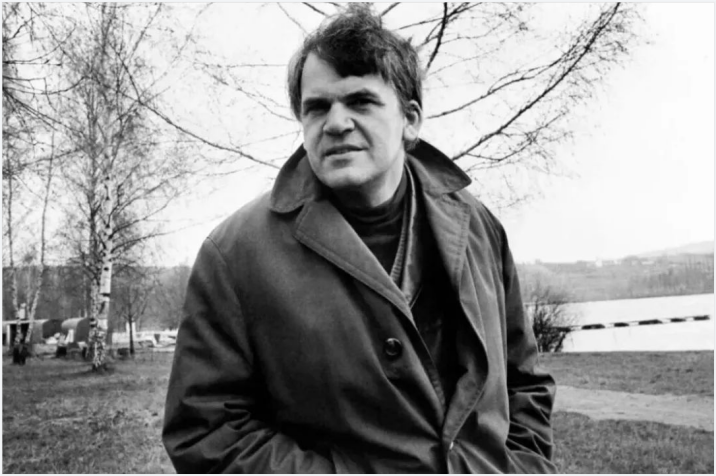

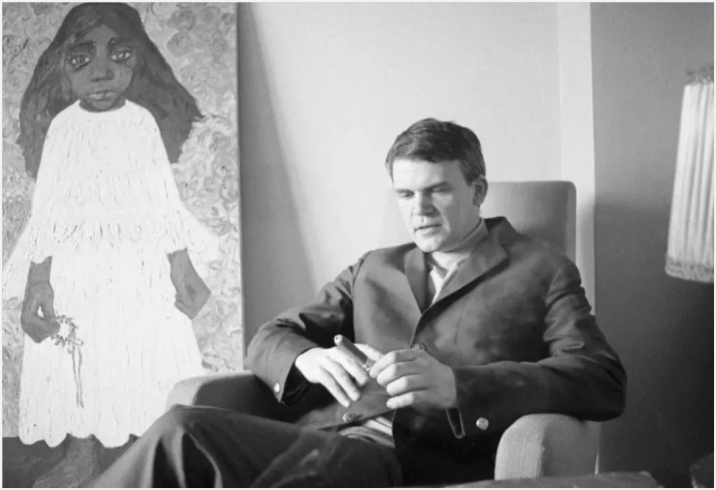

米兰·昆德拉(1929年4月1日~2023年7月11日),出生于捷克斯洛伐克布尔诺,毕业于布拉格查理大学,捷克籍法国籍小说家。自1975年起,在法国定居,2023年7月11日,米兰·昆德拉去世,终年94岁。

主要作品有《不能承受的生命之轻》《小说的艺术》《笑忘录》《玩笑》等。这些作品不仅展现了人性的复杂与矛盾,更在字里行间流露出对自由的渴望与追求。这些作品已被译成20多种文字,在世界文学中占据了一席之地。

从现在起,我开始谨慎地选择我的生活,我不再轻易让自己迷失在各种诱惑里,我心中已经听到来自远方的呼唤,再不需要回过头去关心身后的种种是非与议论。

——米兰·昆德拉

米兰·昆德拉认为,要活在真实中,不欺骗自己也不欺骗别人,除非与世隔绝,一旦有旁人见证我们的行为,不管我们乐意不乐意,都得适应旁观我们的目光。

很显然我们做不到与世隔绝,所以,被议论或者说被定义无可避免。虽然我们控制不了别人的嘴巴,但是我们可以控制我们的耳朵。活着,我们不可能让每个人都满意,但是我们可以让自己满意。

事实上,把自己的身子交给别人的眼光去评判,这正是产生不安和怀疑的根源。正如罗马哲学家马可·奥勒留所说:“在乎别人的言论,就会失去本心,人若活在别人的眼光里,就像恒星失去了光明。”

如果有一天,你不再渴望别人的理解,不再向任何人诉说。追求美好的睡眠,愉悦的心情和享受属于自己的时光,不纠结于世事,不留恋于过往,对未来也不再期待,你的人生才真正开始。

人有一种天生的、难以遏制的欲望,那就是在理解之前就评判。

——米兰·昆德拉

菲茨杰拉德在《了不起的盖茨比》里写到:“当你想要批评什么人的时候,你要记住,这个世界上并不是所有人都有你所拥有的优势。”

人的本能视角,就是用自己的认知评论世事,然后看见了一个“自我”的世界。很难有真正的换位思考,因为每个人的经历与认知都不同。

我们都懂“己所不欲,勿施于人”,于是就习惯性的认为“己所欲,可施于人”,事实上,不管你欲还是不欲,都不能强行要求别人按照你的意愿去改变。

最近看到的一个定义:道德脑,指以自我标准为唯一标准,习惯性的把自己往审判者的位置上摆放,他们永远只是盯着旁人是否道德,而从不反省自己是否道德。

总是批评,从不反省。所以,对于我们自己,不妨克制一下批评的欲望,给别人多一点理解;而对于别人的批评,我们也不必过多的担心,不必太在意。

人永远都无法知道自己该要什么,因为人只能活一次,既不能拿它跟前世相比,也不能在来生加以修正。

——米兰·昆德拉

每次看重生的爽剧都停不下来,因为重生后,你无论是在认知上,还是思维上都能对人们进行降维式打压。我知道的,你不知道,我会的,你不会,我就可以轻而易举的打败你。

所以说不要说什么知识没有用,如果没有,那就是你学的那点知识还不够多。大家知道得都差不多的时候,就很难显示出知识的力量。但是,当你的认知高于同时代的人的时候,一切都会不一样。

你就能如重生一般,知晓人们的行为、知晓背后的因果、知晓时代的趋势。这样的话,你也能游刃有余的在这个世界上畅行无阻。你说,会不会有人正在以重生的视角看着这个世界?也许真有。

但是,如果我们都能带着记忆重生,那么,一切也许都没有了意义,因为不再需要传承。很喜欢卡夫卡的一句话,他说生命之所以有意义,是因为它会停止。因为短暂,所以才值得珍惜,变得弥足珍贵。

年轻的时候,时间只有现在,和不断被现在吞噬的未来;年老的时候,时间只有过去,和不断被过去吞噬的现在。

——米兰·昆德拉

时间就像一条永不停息的河流,我们身处其中,只有现在,而未来则是我们不断追逐和期待的目标。但是,随着时间的推移,我们逐渐长大,开始感受到时间的流逝和岁月的无情。

遇见是两个人的事,离开却是一个人的决定,遇见是一个开始,离开却是为了遇见下一个离开。

——米兰·昆德拉

有人说:世间最奇妙的事是遇见,最遗憾的也是遇见。奇妙是因为于千万人之中独遇见了你,遗憾是因为从遇见的那一刻起,离开就开始了倒计时。人生就是这样,认识了、熟悉了、离开了。

日本漫画家宫崎骏说:“人生就是一列开往坟墓的列车,路途上会有很多站,很难有人可以自始至终陪着走完,当陪你的人要下车时,即使不舍也该心存感激,然后挥手道别。”

来时我们欢声笑语,走时我们也应该心怀感激。没有人能始终陪着我们走完这漫长的一生,父母、兄弟、姐妹、妻子、儿女,每个人都只是陪伴我们走过人生的一程,当他们到站时,记得微笑的挥挥手。

米兰·昆德拉说:“这是一个流行离开的世界,但是我们都不擅长告别。”而我却要说:“这是一个流行离开的世界,于是我们学会了放手。”不感到遗憾,是因为把遗憾当成了人生不可或缺的一部份。

(本文转自微信公众号:文舒研究所,作者:张小舒。转载仅供学习交流,部分图片来源于网络,图文如有侵权,请来函删除。)